La professione solenne è l’ultima tappa del cammino di formazione iniziale alla vita religiosa. Questa formazione è un processo graduale e vitale attraverso il quale, sotto l’azione dello Spirito Santo e l’aiuto fraterno, si impara a rispondere in modo sempre più libero e totale al dono della vocazione. La Madre Chiesa – nella sua sapiente pedagogia attenta ai tempi del cuore umano e dello Spirito – dispone un cammino di anni, in cui la persona che risponde all’invito del Signore è aiutata a crescere nella conoscenza di sé e di Lui, a fare esperienza del suo amore fedele, a scoprirsi in un’appartenenza sempre più profonda a Cristo e alla sua Chiesa, abbracciando quel particolare carisma, a sperimentare la bellezza e le esigenze che questa vita comporta.

Il rito della professione solenne, collocato all’interno della Celebrazione Eucaristica, che ne esprime il significato e il contenuto più profondo, è iniziato nel clima di ascolto della Parola di Dio. Dopo la proclamazione del Vangelo si è svolto un dialogo tra il celebrante – che parla a nome della Chiesa – e la neo-professa. È sempre la Parola di Dio che suscita e accompagna la risposta e la liturgia eucaristica esprime questo dialogo tra lo Sposo e la sposa, tra il dono di grazia e l’impegno.

Ogni singolo frammento del rito della professione solenne ha messo in luce uno o l’altro di questi due aspetti, che sempre si intrecciano. Nella interrogazione è stata manifestata la libera volontà della persona a consacrarsi. Con la prostrazione durante il canto delle litanie si è espressa a totale resa nella consapevolezza della propria piccolezza, l’intensa supplica posta nelle mani della Chiesa celeste, di coloro che già ci hanno preceduto in questo stesso cammino di sequela.

Quindi il rito è proseguito nei due momenti più significativi: la professione dei voti nelle mani della Madre Priora – promettendo di “vivere per tutto il tempo della vita in castità, senza nulla di proprio, in obbedienza e in clausura, secondo la Regola delle Monache Benedettine” – e la solenne preghiera di benedizione o consacrazione, che è il culmine dell’intero rito in cui il celebrante invoca il dono dello Spirito Santo sulla neo-professa, affinché “alimenti la fiamma del proposito che il Signore ha acceso nel suo cuore. Aderisca a Lui con amore ardente, fortificata dal santo vincolo della consacrazione. Custodisca fedelmente l’unione a Cristo, unico Sposo; con generoso amore ami la Madre Chiesa e nella carità di Cristo abbracci tutti i fratelli, testimoniando la beata speranza dei beni celesti”. Sono seguiti i due segni esplicativi: la consegna dell’anello e l’abbraccio di accoglienza in comunità.

Nel saluto finale, il Vescovo Piazza ha affermato come “le parole non bastano ad esprimere il mistero e il dono di grazia che si compie proprio attraverso la nostra piccolezza, perciò ci affidiamo a Lui: Colui che ci ha dato di bene incominciare ci doni anche di crescere nel bene e di perseverarvi fino alla fine”.

Il monastero di San Pietro in Montefiascone

La storia

Il monastero delle Suore Benedettine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento in Montefiascone, anticamente intitolato a Santa Bibiana, ha origini antichissime. Il suo attuale nome potrebbe derivare dal primitivo cenobio Benedettino maschile di San Pietro, in prossimità del lago di Bolsena e documentato a Montefiascone nell’852. I Benedettini, giunti in Città durante il periodo delle invasioni barbariche che seguirono la caduta dell’Impero Romano, dimorarono, oltre che in San Pietro, anche presso i cenobi di San Pancrazio e di San Simeone.

Ricostruire le vicende delle origini del monastero è cosa assai ardua, in quanto le varie irruzioni dei Goti e dei Vandali, e l’incendio dell’archivio del monastero, avvenuto agli inizi del Seicento, hanno causato la perdita di preziosi documenti.

Le strutture murarie e architettoniche della costruzione monastica, nonché il salone, il piano terra e il primo piano, attestano l’antichità della costruzione.

Durante il XVII secolo l’intero complesso venne interessato da significativi lavori di risistemazione. Nel 1652 venne eretta la farmacia a servizio dell’intera Città e una grande ristrutturazione interessò tutto lo stabile nel decennio 1671-1681. Altre misure, volte a sottrarre le Benedettine da quella miseria spirituale e materiale in cui versavano, verranno adottate dal Venerabile Cardinale Marco Antonio Barbarigo, Vescovo di Montefiascone e Corneto, con i decreti della visita del 1688.

Nel 1719 le Benedettine decisero di far costruire il nuovo coro e la volta della chiesa, che venne interamente risistemata e dotata di tre nuovi altari in stucco. Il campanile venne invece restaurato nel 1752. In cima sono poste quattro campane: quella di San Pietro che risale al 1301 e venne fusa da un certo Matteo da Viterbo; la seconda che è dedicata a Santa Scolastica; la terza, detta Bibianella, che è del 1829; e la quarta, che è dedicata a San Benedetto, venne fusa dal fonditore viterbese Luigi Belli nel 1830.

Nel 1810 le Benedettine, che nel 1802 avevano abbracciato la vita comune, furono costrette dal governo Bonaparte ad abbandonare il monastero. Cinque anni dopo, le monache ne ripresero il possesso, ma nel 1870 il nuovo Stato italiano confiscò l’intero complesso che, messo all’asta nel 1905, venne riacquistato dalle monache stesse.

L’aggregazione al monastero di Milano

Il fatto rilevante è l’aggregazione al monastero di Milano nel 1920 e la successiva autonomia giuridica conseguita nel 1944, con il conseguente decollo decisivo della scuola, nonostante i disagi provocati dalla Seconda Guerra Mondiale. La scuola, purtroppo, fu chiusa a fine secolo per mancanza di alunni e per ragioni economiche. Sono avvenimenti registrati nelle cronache monastiche e più ancora nella memoria delle monache ancora viventi.

“Il 9 giugno 1920 veniva Delegato il Rev.mo P.D. Ildefonso Schuster O.S.B. Abate di S. Paolo, a Roma, per una Visita al Monastero di San Pietro. Egli consigliò la M. Badessa di rivolgersi alle Benedettine dell’Adorazione Perpetua di Milano”, per richiesta di aiuto. Ciò che Donna Teresa Giorgi fece subito con lettera del 21 giugno 1920. “Rev.ma Madre Superiora, per suggerimento del Rev.mo. P. Abate di S. Paolo in Roma e per consiglio dell’Ecc.mo nostro Vescovo, Mons. Giovanni Rosi, di Crema, mi rivolgo a Lei, con la più calda preghiera, affinché, se Le sarà possibile, voglia aiutarci” (Diario Monastico, N. 1).

Incomincia cosi il lungo iter della Aggregazione della Unione del Monastero di San Pietro alle Benedettine Adoratrici di Milano, sotto la vigilanza nascosta, ma vigile, di Schuster. L’iter si concluderà poi felicemente, con i dovuti atti formali e con grande vantaggio del Monastero di Montefiascone. Una preziosa memoria è riportata nell’immagine ricordo: “Laudetur Sanctissimum Sacramentum. Il 22 luglio 1924, con unanime giubilo religioso si compiva l’Unione delle Benedettine del Monastero di San Pietro in Montefiascone, con le Benedettine del Santissimo Sacramento di Milano. L’8 dicembre 1920 con l’Adorazione Perpetua a Gesù Sacramentato, si compiva il voto ardente della gran Serva di Dio Donna Maria Cecilia Baij. (Mons. Emilio Marinelli, I rapporti dell’Abate Schuster con Montefiascone, in Ora et Labora, 1996, N. 3, pagina 145).

Il monastero delle Benedettine di Milano era stato fondato l’11 ottobre 1892 da tre religiose provenienti dal monastero delle Benedettine dell’Adorazione Perpetua di Arras in Francia, accompagnate da Mons. Ildephonse Hervin, loro superiore. La fondatrice della Monache Benedettine del Santissimo Sacramento fu Madre Caterina Mectilde de Bar, nata in Lorena in Francia nel 1614.

La Serva di Dio Madre Maria Cecilia Baij

Nel monastero di San Pietro visse circa 300 anni fa la Montefiasconese Madre Maria Cecilia Baij (1694-1766), una delle più importanti mistiche del XVIII secolo. Sabato 13 settembre 2025 si svolgerà presso il monastero il Convegno La provocazione del Cielo. Serva di Dio Maria Cecilia Baij OSB, presieduto dal Segretario del Dicastero delle Cause dei Santi, S.E.R. Mons. Fabio Fabene, Arcivescovo titolare di Montefiascone, e moderato da Prof. Dott. Nadia Togni, Università di Ginevra, Centro Storico Benedettino Italiano di Cesana.

La descrizione del monastero di San Pietro

Le forme attuali del monastero di San Pietro si devono ai lavori intrapresi in età rinascimentale e proseguiti nei secoli successivi, tuttavia si conservano ancora delle parti della primitiva struttura in alcuni ambienti, oggi adibiti a cantine e autorimessa, che si trovano nel piano seminterrato, testimonianza dell’antica origine medievale del monastero. La peculiarità di questi vani è costituita dalla presenza di robusti archi-diaframma che, emergendo dalle pareti, o da pilastri ad esse addossati, sorreggono il soffitto ligneo, per altro molto risarcito e in gran parte sostituito. La tipologia di questi sostegni li accomuna a quelli che, a Montefiascone, scandiscono i saloni della Rocca Papale e gli ambienti dell’ala settentrionale dell’ex convento degli Eremitani di Sant’Agostino. L’utilizzo degli archi a tutto sesto come sostegno della copertura dei vani risponde ad un sistema molto diffuso nella architettura sia religiosa che civile viterbese, a partire dalla seconda metà del XIII secolo. Archi a sesto acuto ricorrono, ad esempio, nella navata della chiesa di San Francesco, possenti archi a pieno centro si trovano nei sotterranei e nel salone intermedio del Palazzo Papale, nella struttura sottostante la Loggia della Morte, nei locali dell’Ospedale della Domus Dei, o anche nelle sale, oggi occupate dal Museo Civico, un tempo ambienti del monastero di Santa Maria della Verità. L’uso dell’arco diaframma, come elemento strutturale per reggere coperture a tetto, si diffonde soprattutto ad opera dei monaci Cistercensi. Nell’area viterbese il centro di irradiazione di questo e di altri modelli fu l’abbazia di San Martino al Cimino che, insieme ai vari altri nuclei di insediamento cistercense, ebbe un ruolo fondamentale nel programma di politica territoriale, svolto da Papa Innocenzo III. Gli ambienti del piano seminterrato del monastero benedettino di Montefiascone partecipano a questa diffusa tipologia, suggerendo così una loro collocazione cronologica all’interno del XIV secolo.

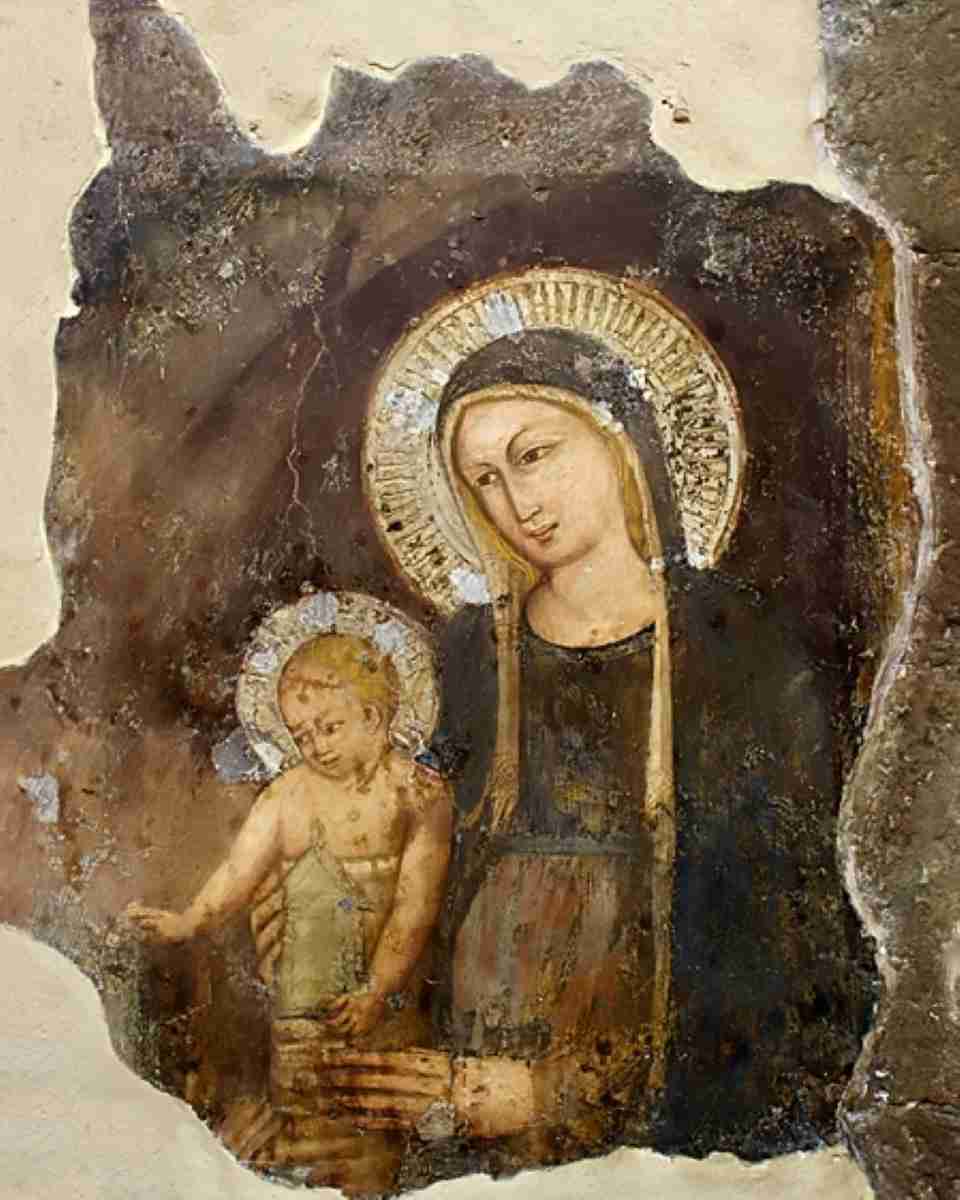

Al pianterreno si trova il Comunichino che, certamente, è la parte più antica del piano sul quale si sviluppa l’attuale complesso monastico. Questo spazio era collegato con la chiesa esterna attraverso una grata in ferro tramite la quale le monache di clausura potevano assistere alla Santa Messa. Un’altra apertura simile, ma di dimensioni minori, permetteva loro di confessarsi e comunicarsi. Da qui il termine Comunichino per indicare questo luogo. È difficile individuarne l’originaria funzione, anche a causa della scarsità di notizie riguardanti il convento nei secoli precedenti. Si può tuttavia ipotizzare, data la natura dei soggetti affrescati, che le pareti fossero parti della primitiva chiesa, oppure di un piccolo oratorio utilizzato dalla comunità religiosa. L’antica struttura fu poi modificata e inglobata nelle nuove costruzioni, realizzate a partire dalla seconda metà del XV secolo. A questo periodo risale, probabilmente, anche lo spazio antistante il Comunichino, come indica lo stile rinascimentale degli elementi scolpiti che lo caratterizzano, quali i peducci che ne sostengono le crociere e le chiavi di volta.

Le notizie storiche

“Memoria della fondazione del Venerabile Monastero di San Pietro di Montefiascone che segui nell’anno 600 della Morte di Nostro Signore. Sono più di dieci secoli, che con somma prudenza, ed arte fu fondato questo nostro Monastero di San Pietro qui in Montefiascone”: questa frase è riportata in una memoria dell’archivio del monastero. Dalle notizie che vi sono contenute, si ricava che è stata scritta da una monaca prima del 1640 e non trova riscontro altrove, anche per il fatto che nel 1600 un incendio distrusse la maggior parte dei documenti conservati nell’archivio stesso.

La notizia più antica dell’anno 1301, sul posto, è fornita dalle campane del monastero. Una di esse, detta di San Pietro, porta questa iscrizione: AVE GRATIA PLENA ANNO D[OMI]NI MCCCI TE[M]PORIBUS PRESBITERI PETRI MSSO (?) MATTEUS DE VITERBIO ME FECIT.

Tuzio de Rubeis, detto Femminella, il 20 giugno 1363 lasciò alcuni beni al monastero di Santa Bibiana di Montefiascone. Ciò potrebbe far supporre che questo fosse il nome primitivo del luogo. Ipotesi suggerita anche dalla terracotta dei Della Robbia, ora in cattedrale, che rappresenta la Vergine con ai lati Santa Bibiana e San Benedetto.

Il nome attuale potrebbe, forse, derivare dal distrutto monastero dei monaci Benedettini di San Pietro, costruito in riva al lago di Bolsena, sotto le pendici del monte Celso, nominato da Papa Leone IV nella Bolla del 7 marzo 852 indirizzata al Vescovo di Tuscania Virobono (Omobono). Le invasioni barbariche costrinsero i monaci a ritirarsi a Firenze. I loro beni passarono prima a San Giovanni in Laterano a Roma, fin quando Papa Urbano V, nel 1369 costituì la Diocesi di Montefiascone, li passò ai Capitolari di Santa Margherita di Montefiascone. Tanto più che, secondo la leggenda, le reliquie di Santa Margherita furono portate, per un certo tempo “ad Ecclesiam B. Petri vallis Praelatae iuxta lacum volsinium”.

Nell’archivio monastico troviamo la data più antica in un atto di procura del “nobilis spectabilis vir Argontinus” del 22 dicembre 1470. Altri documenti portano la data del 1493, del 6 gennaio 1494 e del 15 ottobre 1498. In questi ultimi si parla sempre di Donna Leonarda, “habatissa monialium monastererij Sancti Petri de Montefiascone”, come si legge nel documento del 1493, la stessa che dal 13 marzo 1510 farà costruire a Mastro Pietro Scalpellino il dormitorio prospiciente via Verentana.

Nello statuto comunale del 1471 si stabilisce che il tesoriere debba dare in elemosina alle monache Benedettine cinque libre annue, affinché preghino per la concordia e la pace della Città.

La prima notizia presente nell’archivio vescovile è la Visita Pastorale alla chiesa di San Pietro il 17 febbraio 1487 fatta da Mons. G. Cecchinelli nel 1630, secondo cui il monastero delle Benedettine di Montefiascone possedeva anche una vigna “in valle perlata in vocabulo Le Molaie”.

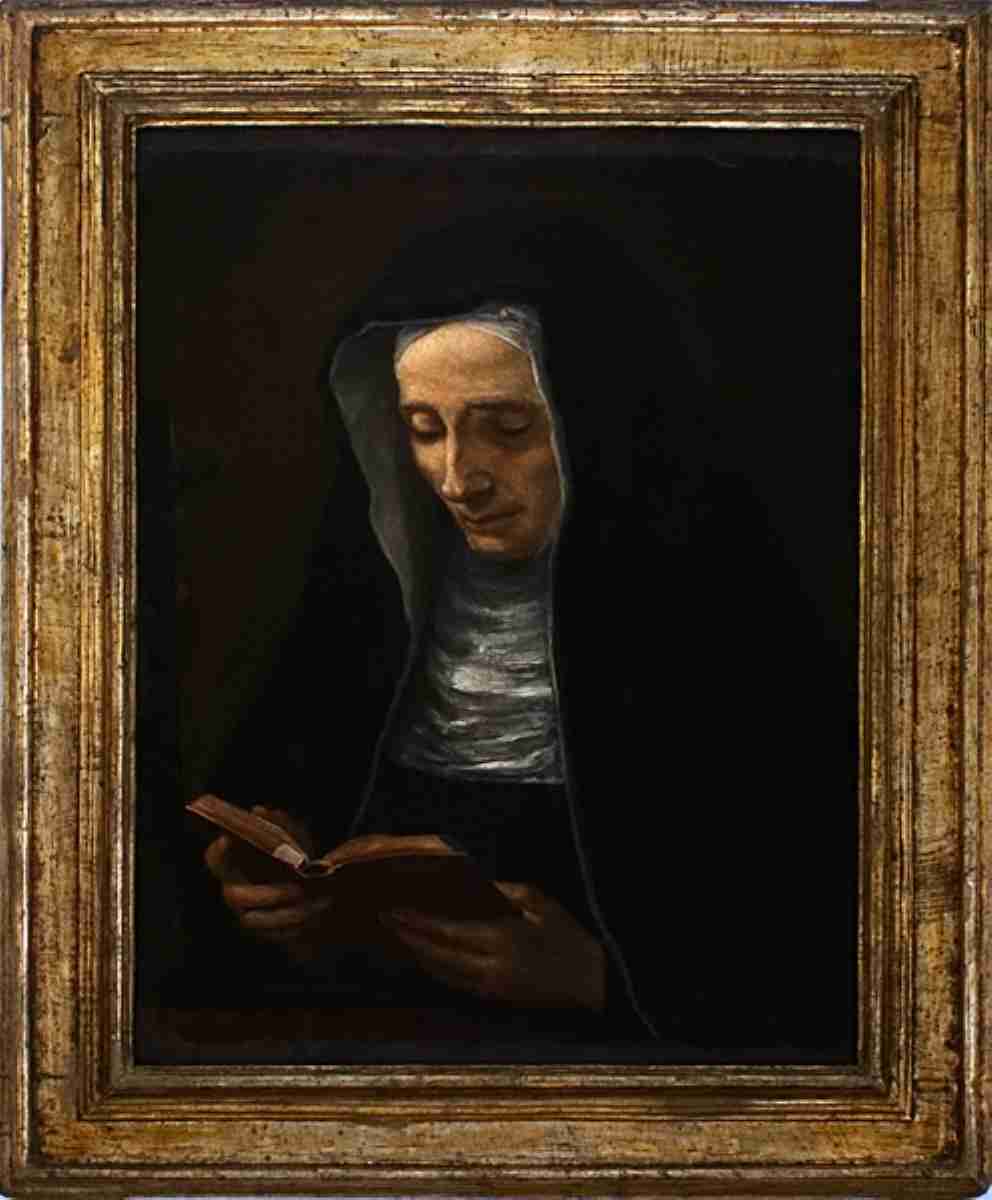

Gli affreschi

Nel 1972 fu sfondato un grosso muro, che separava il cosiddetto Comunichino dalla chiesa, e vennero alla luce affreschi dell’epoca giottesca. Nella nicchia del fondo è dipinta la Santissima Trinità: il Padre che regge tra le braccia il Figlio in croce ed emana lo Spirito Santo. A destra e a sinistra della nicchia stessa, la Vergine e l’Arcangelo Gabriele che rappresentano l’Annunciazione. Una relazione della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma del 31 agosto 1925 annotava che l’immagine nella nicchia fu scoperta nel 1907, quando fu rimossa “la terracotta della Robbia, che vi si trovava”, trasferita in cattedrale. Nella parte sinistra della nicchia è dipinta una Madonna col Bambino, resto dell’Adorazione dei Magi. Si legge nella schedatura dell’ottobre 1984 della Soprintendenza “che potrebbero risalire alla fine del secolo XIV e che hanno evidenti influssi senesi”. Nella parte superiore della stessa parete del fondo si vedono le teste degli Apostoli Pietro e Paolo e una figura femminile con vestito rosso e braccia stese. Questa immagine somiglia molto alla Madonna Madre della Chiesa nel monastero Benedettino di Subiaco. Nella parete destra c’è un affresco finemente incorniciato che rappresenta lo sposalizio di Santa Caterina vergine e martire e l’immagine di San Michele Arcangelo. Sono di ignoto pittore di ambito viterbese del secolo XV. Sulla stessa parete è dipinto, certamente in epoca più recente, forse seconda metà del secolo XVI, un maestoso pontefice in trono e, vicino, una santa in abito marrone, che farebbero pensare a Papa Urbano V e a Santa Brigida di Svezia, che venne qui a Montefiascone a incontrare il Papa. Ancora sulla stessa parete è raffigurata una monaca, forse Santa Scolastica di ignoto pittore del secolo XVII.