Programma

Ore 10.00: Ritrovo presso il Reale Collegio di Spagna.

Ore 10.30: Celebrazione della Santa Messa nella cappella di San Clemente degli Spagnoli nel Reale Collegio di Spagna, presieduta dal Cappellano Capo della Delegazione, Mons. Giancarlo Battistuzzi, Cappellano Gran Croce di Merito, concelebrante Don Marco Baroncini, Parroco dei Santi Angeli Custodi di Bologna.

Ore 11.30-11.45 circa: Visita guidata della cappella di San Clemente degli Spagnoli.

Ore 11.45-12.30 circa: Visita guidata del Reale Collegio di Spagna.

Ore 12.45 circa: Pranzo fraterno presso il Ristorante Dalla Santa.

Ore 15.00-16.30 circa: Visita al santuario del Corpus Domini, con la guida del Rettore Padre Antonio Vicente Pérez Caramès, Cappellano del Reale Collegio di Spagna.

Approfondimenti

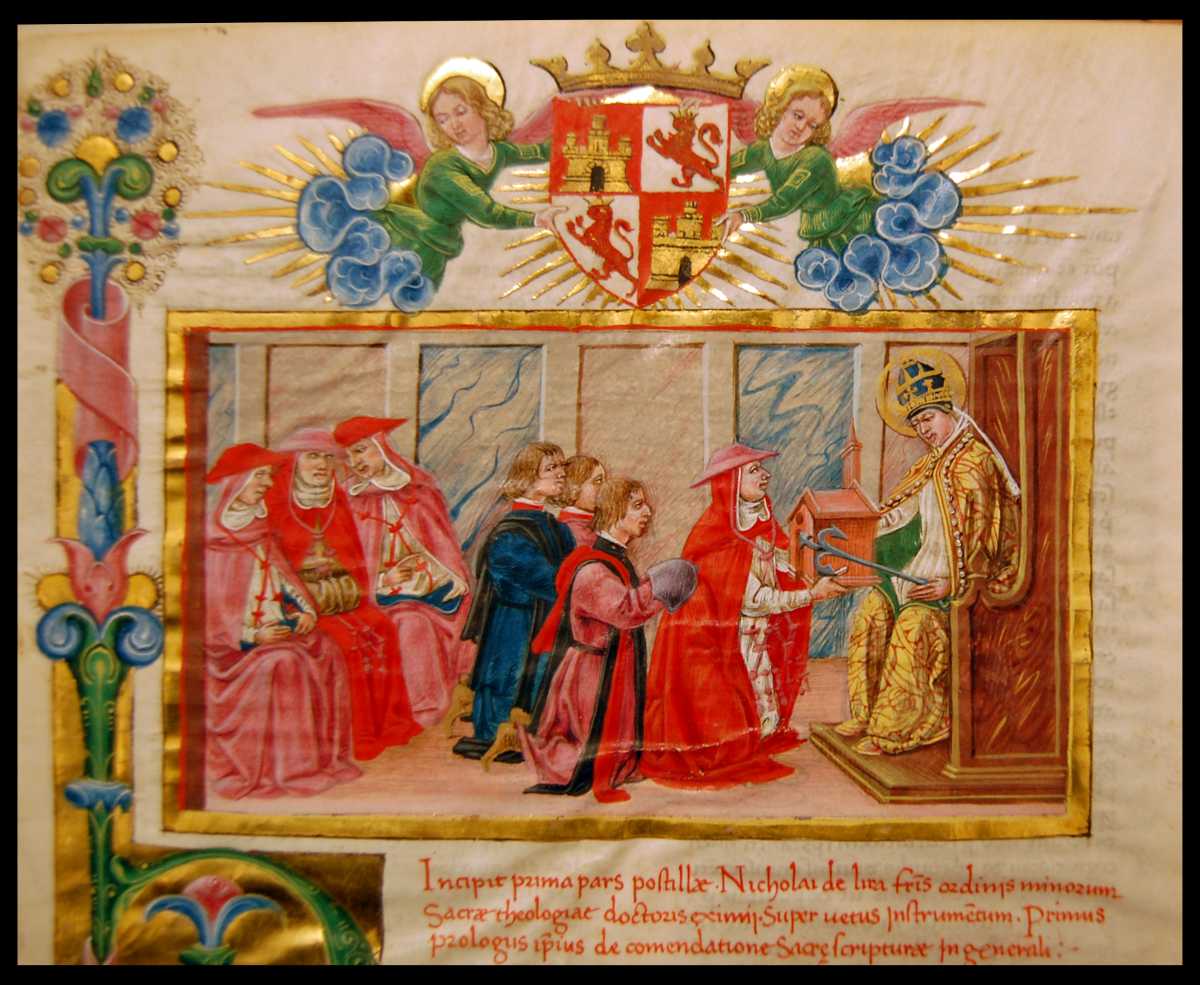

Il Reale Collegio di Spagna

Il Reale Collegio di Spagna di Bologna, il cui nome per esteso è Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles (Reale Collegio Maggiore di San Clemente degli Spagnoli) è un collegio universitario per studenti Spagnoli istituito in epoca medievale presso l’Università di Bologna.

Fu voluto come Domus Hispanica per ospitare studenti fuori sede dello Studium bolognese dal Cardinale spagnolo Gil Álvarez Carrillo de Albornoz, che nel 1360 come Legato e Vicario Generale degli Stati Pontifici liberò Bologna dal dominio tirannico di Giovanni da Oleggio. Fu costruito fra il 1365 ed il 1367 grazie al suo lascito testamentario del 29 settembre 1364. Fu progettato da Matteo Giovannelli detto il Gattapone. Il palazzo ha un pregevole portale del 1525, opera del Formigine.

È il più antico collegio al mondo aperto a studenti stranieri, erede del fenomeno delle nationes nella tradizione dell’Università medievale, ed è anche l’unico, di tale tipo, sopravvissuto nell’Europa continentale (altri esempi sono resistiti solo nel Regno Unito). Il collegio fu preso a modello per quelli che saranno costruiti in seguito per svolgervi funzioni analoghe, nell’Università di Salamanca, come il Colegio Viejo (o Colegio Mayor de San Bartolomé) del 1401, e quelli che sorgeranno in altre università spagnole fra il XV e il XVI secolo.

È un ente privato che non riceve sovvenzioni pubbliche. L’istituzione gode dei privilegi che derivano dal suo status di extraterritorialità e anticipa la formazione politica della Spagna già nel 1364.

L’organo di governo del Collegio, in via esclusiva, è la sua Giunta di Patronato, a norma degli Statuti del 1919, che riconoscono la volontà del fondatore, de Albornoz, come statuto fondamentale dell’Istituzione e la condizione del Capo della casata Albornoz come Presidente “ad perpetuam” della Giunta di Patronato. Don Iván de Arteaga y del Alcázar, marchese di Ariza e Armunia, è attualmente il Patrono e Presidente della Giunta di Patronato del Collegio, essendo Capo della casata Albornoz. La Giunta di Patronato è composta da cinque membri: il Presidente è il Patrono “ad perpetuam”; l’Arcivescovo metropolita di Toledo; un rappresentante del Re di Spagna; un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri di Spagna; e un rappresentante degli ex collegiali. Particolare rilevanza riveste quest’ultimo in quanto il Cardinale Albornoz, nel suo testamento, nomina legatari i collegiali che partecipano al governo dell’Istituzione tramite un loro rappresentante.

Il Collegio ha vissuto momenti molto difficili durante i quasi sette secoli di storia (guerre, cambiamenti politici, tempi di crisi), ma sempre è riuscito a superarli. Nel 1715 il Rettore e i collegiali chiesero al Senato di poter riaprire il Collegio, rimasto chiuso durante la guerra di successione. Nel 1796, con l’invasione francese, un decreto di Napoleone ne stabilì la soppressione e l’11 aprile 1812 tutti i suoi beni furono avocati e poi venduti. Anche all’inizio del XX secolo il Collegio si è trovato in gravi difficoltà a causa di un assedio attuato nei confronti dell’Istituzione: un serio tentativo di confisca e presa di controllo dei suoi beni, che mise a rischio la sua salvezza. Fortunatamente, l’istituto benefico fu salvato da Joaquín Ignacio de Arteaga y Echagüe, Duca dell’Infantado e Marchese di Ariza e Armunia, Almirante di Aragona, ecc.., erede della Casata di Albornoz.

Fra gli studenti di rilievo che il collegio ha ospitato vi sono Ignazio di Loyola e Miguel de Cervantes. Nel 1530 vi fu ospitato Carlo V d’Asburgo per quattro mesi, in occasione della sua incoronazione ad Imperatore, avvenuta nella basilica di San Petronio. Nel 1988 ci fu S.M. il Re di Spagna Juan Carlos I, a Bologna per il conferimento il 5 maggio della Laurea honoris causa durante le celebrazioni per il IX Centenario dell’Alma Mater.

Oggi, il Real Collegio di Spagna ospita studenti dottorali selezionati nelle università spagnole con un concorso su basi meritocratiche: i beneficiari dell’ospitalità del collegio sono conosciuti nel mondo accademico iberico come «bolonios». L’istituzione svolge anche attività accademica e culturale, tra cui seminari e congressi, oltre a concerti di musica ed eventi sociali.

La cappella di San Clemente degli Spagnoli

Questo non grande edificio è praticamente invisibile, in quanto sorge all’interno del Reale Collegio di Spagna con cui fa tutt’uno, ed è coperto alla vista (e alla visita), dalle alte mura che proteggono il complesso architettonico. In puro stile gotico e coeva degli altri trecenteschi edifici di Bologna, la chiesa è stata ripulita negli anni Venti dagli orpelli aggiunti nei secoli successivi, per farla ritornare a suo primitivo splendore. All’interno affreschi del Bartoli del 1368 e numerosi ex voto d’epoca di sopraffina fattura, oltre ad essere impreziosita da un notevole polittico medievale di Marco Zoppo sull’altare maggiore, raffigurante la Vergine con Bambino e santi (foto di copertina).

Il santuario del Corpus Domini

Il Corpus Domini è uno dei santuari più cari alla devozione popolare di Bologna, conosciuto anche come Chiesa della Santa, perché qui è conservato il corpo di Santa Caterina de’ Vigri (1413-1463), fondatrice il 22 luglio 1456 del primo monastero di Clarisse a Bologna.

La chiesa a croce latina, a navata unica, con alcune cappelle laterali di rilievo, fu costruita fra il 1477 e il 1480 da Nicolò Marchionne da Firenze e Francesco Fucci da Doccia, mentre il monastero prese il posto del preesistente monastero di San Cristoforo delle Muratelle, databile intorno al 1300 e donato dal Cardinal Bessarione alla santa e alle consorelle.

Dalla seconda cappella a sinistra della navata della chiesa è possibile accedere al museo dove è conservato il corpo seduto e incorrotto di Santa Caterina de’ Vigri e alcuni suoi manoscritti di alcune opere.

Di originale la chiesa conserva oggi solo la facciata rinascimentale. L’edificio fu infatti completamente restaurato nel 1687 da Giovanni Giacomo Monti, ingrandendola e alzando le volte. Fece anche decorare l’interno in stile barocco con pitture di Marcantonio Franceschini e Francesco Monti e con interventi in stucco di Giuseppe Maria Mazza. Lavorarono alle decorazioni anche Enrico Haffner e Luigi Quaini. Degni di nota al suo interno sono anche la tomba del fisico Luigi Galvani e di Laura Bassi, celebre scienziata del secolo XVIII.

Con l’arrivo delle truppe francesi al seguito di Napoleone, l’ordine delle Clarisse venne soppresso, la chiesa sconsacrata e il monastero confiscato. Le religiose fecero ritorno nel 1816, a seguito della Restaurazione, mentre parte del monastero venne adibito a caserma dal Generale Enrico Cialdini. Nel 1905, grazie all’interessamento di Alfonso Rubbiani e del Comitato per Bologna storico-artistica, venne eseguito il restauro della facciata della chiesa.

Il 5 ottobre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, la chiesa e il monastero vennero colpite dai bombardamenti alleati, a causa della vicinanza della caserma Cialdini, considerata obiettivo militare. Le volte della navata e parte dei muri che la reggevano vennero distrutte, devastando le decorazioni barocche. Anche il portale in cotto venne frantumato. Il restauro avvenne nel 1949 e il portale venne ricomposto dallo scultore Giovanni Vicini.

Dal 2023 le ultime monache di clausura sono state trasferite dal monastero in un’altra struttura.

Il Cardinale Gil Álvarez Carrillo de Albornoz

Gil Álvarez Carrillo de Albornoz, cardinale, generale e politico spagnolo, nato nel 1310 a Garrascosa del Campo, figlio di Don Garcia, un discendente del Re Alfonso V di León, e di Teresa de Luna, appartenente alla Real Casa d’Aragona.

Dopo aver studiato legge a Tolosa, fu nominato Elemosiniere reale, poco dopo Arcidiacono di Calatrava e il 13 maggio 1338 Arcivescovo di Toledo, succedendo nella carica allo zio materno Ximenes de Luna, che lo aveva avviato alla carriera ecclesiastica. Nel 1340 fu al seguito di Re Alfonso XI di Castiglia durante la sua campagna contro i Mori, salvò la vita del Re durante la battaglia del rio Salado del 30 ottobre 1340 e prese parte all’assedio di Algeciras del 1344.

Nel marzo 1350, ad Alfonso XI succedette il figlio Pedro “El Cruel”, che fu in varie occasioni duramente ripreso dall’Arcivescovo de Albornoz per la sua crudeltà e lussuria. Per questo motivo il Re maturò un odio mortale nei suoi confronti e cercò di ucciderlo. De Albornoz si rifugiò alla corte papale di Avignone, dove fu accolto benevolmente da Clemente VI, che lo creò Cardinale di San Clemente il 17 dicembre 1350. A seguito della nomina, de Albornoz rassegnò le proprie dimissioni dall’ufficio di Arcivescovo di Toledo. Dopo due anni e mezzo, Papa Innocenzo VI, anche in previsione del possibile ritorno del papato nella sede di Roma, che avvenne infatti una quindicina di anni dopo, lo incaricò di restaurare l’autorità papale nei territori della Chiesa in Italia. Durante il lungo periodo di soggiorno dei Papi ad Avignone, infatti, i loro territori in Italia, pur essendo sempre rimasti nominalmente sotto l’autorità della Chiesa, di fatto erano da tempo in mano a diversi Signori locali, che esercitavano il loro potere in una situazione di quasi completa anarchia.

La Bolla pontificia che nominava de Albornoz Legato e Vicario Generale degli Stati Pontifici con poteri straordinari – vicario generale terrarum et provinciarum Romane Ecclesie in Italie partibus citra Regnum Siciliae – fu emanata il 30 giugno 1353. Con l’accorpamento dei due incarichi, de Albornoz ebbe la più ampia libertà d’azione in campo politico come nell’organizzazione dell’amministrazione e nei rapporti coi sudditi. Discese in Italia nell’autunno del 1353 alla testa di un piccolo esercito di mercenari. Sconfisse nella battaglia di Orvieto del 10 marzo 1354 il potente Giovanni di Vico, Prefetto di Roma, Signore di Viterbo e usurpatore di vasta parte dei territori papali. Il 5 giugno, a Montefiascone, fu stipulato un trattato di pace in virtù del quale Giovanni di Vico fece poi atto di sottomissione ad Orvieto.

Per assicurarsi la lealtà futura del Prefetto, de Albornoz lo nominò Governatore di Corneto per dodici anni. Papa Innocenzo VI si dispiacque per la clemenza del trattato, ma de Albornoz giustificò le sue azioni rimarcando la necessità di usare prudenza, per non fallire il successo finale. Il risultato della sottomissione di Giovanni di Vico fu il ritorno degli Stati Papali (in senso stretto) e delle città ghibelline dell’Umbria (in particolare Terni, Todi e Amelia) sotto l’autorità papale.

De Albornoz, a questo punto, rivolse la sua attenzione al recupero della Marca anconitana e della Romagna. Dopo la vittoria schiacciante su Galeotto I Malatesta intorno a Paterno, il 2 giugno 1355 fu sottoscritto il trattato di pace con i Malatesta, che fu approvato da Papa Innocenzo VI il 20 giugno. Da quel momento in poi i Malatesta divennero fedeli alleati delle forze pontificie. In seguito alla vittoria nella battaglia di Paterno, l’Albornoz poté entrare ad Ancona.

La sottomissione dei Malatesta fu presto seguita da quella dei Montefeltro, che portò i distretti di Urbino e Cagli sotto l’influenza di de Albornoz. Poco dopo, la Città di Senigallia e i Signori di Ravenna e Cervia (i fratelli Bernardino e Guido da Polenta) si sottomisero. Verso la fine del 1355 de Albornoz fu nominato Vescovo di Sabina.

In passato, di Albornoz aveva ripetutamente chiesto a Papa Innocenzo VI di richiamarlo ad Avignone. Ora che tutti gli “usurpatori” dei territori pontifici, ad eccezione dell’Ordelaffi, erano stati sottomessi, il Papa acconsentì alla sua richiesta e inviò Androin de la Roche, Abate di Cluny, per avvicendarlo in Italia.

Prima di tornare ad Avignone, de Albornoz incontrò il 29 aprile 1357 a Fano tutti i Vicari dei territori pontifici. Durante questo incontro, che durò tre giorni, pubblicò le sue Costituzioni degli Stati Papali (Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ), più note come Costituzioni egidiane, nelle quali si regolavano tutte le questioni relative allo Stato Pontificio. Furono tra i primi libri stampati in Italia, a Jesi nel 1473, e rimasero in vigore fino al 1816.

Quando de Albornoz rese nota all’Assemblea dei Vicari la sua intenzione di ritornare ad Avignone, essi gli chiesero di rimanere almeno fino a settembre. De Albornoz, seppure a malincuore, accettò e iniziò immediatamente le operazioni militari contro gli Ordelaffi. Il 21 giugno conquistò Cesena, pur difesa dalla figura eroica di Marzia degli Ordelaffi, e il 25 luglio espugnò Bertinoro. Quando partì per Avignone, in settembre, l’Ordelaffi era ancora Signore di Forlì e di poche altre fortezze della Romagna. Il 23 ottobre de Albornoz giunse ad Avignone, dove fu ricevuto dal Papa con i massimi onori e salutato come Pater Ecclesiæ.

De Albornoz si trattenne ad Avignone solo per poco tempo. Il suo successore in Italia abbandonò i metodi militari per trattare con buoni risultati con l’esperto e valoroso Francesco Ordelaffi. Tuttavia, gli intrighi di Giovanni di Vico nell’Alto Lazio e in Umbria, e nuove minacce verso l’Urbe richiesero nuovamente la presenza di de Albornoz in Italia. Il Papa gli ordinò di tornare nel dicembre 1358. Immediatamente ricominciò le operazioni militari contro i Forlivesi. Ordelaffi, dopo un’ultima fortunata operazione militare, il 4 luglio 1359fu finalmente costretto a trattare, per l’esaurirsi delle risorse, e lo stesso giorno de Albornoz prese possesso di Forlì. Il fatto che il Cardinal Legato prese residenza proprio in Forlì, dalle lunghe tradizioni ghibelline e ultima città ribelle al Papa, aveva il chiaro valore simbolico di indicare che il processo di “normalizzazione” dello Stato della Chiesa poteva dirsi compiuto. Il territorio pontificio ritornò nella quasi totalità sotto l’autorità papale. Rimase Bologna, che venne recuperata in seguito.

De Albornoz aveva concluso il difficile compito che gli era stato affidato da Papa Innocenzo VI. Aveva di nuovo riportato sotto il controllo papale i territori pontifici e aveva reso possibile il ritorno del Papa a Roma. Ma non ricevette la gratitudine che si era duramente guadagnato. Papa Urbano V dette credito ai suoi nemici, che lo accusavano di essersi appropriato del denaro pontificio. A causa di ciò, de Albornoz chiese di essere richiamato dall’Italia e scrisse una lettera al Papa nella quale faceva un resoconto della sua gestione. Il Papa si rese conto del suo errore e, in risposta, concesse il dovuto riconoscimento per l’inestimabile servizio che de Albornoz aveva reso al papato.

Nel 1367 Papa Urbano V tornò a Roma. De Albornoz lo ricevette a Viterbo, ma morì qui il 24 agosto, prima che il Papa potesse entrare nella Città eterna.

Foto di copertina: Marco Zoppo, Vergine con Bambino e santi, polittico sull’altare maggiore della cappella di San Clemente degli Spagnoli, Real Collegio di Spagna, Bologna.